전남 여수, 오동도ㆍ백야도ㆍ 소리도 등대 ①

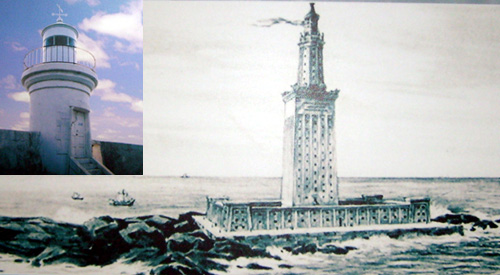

'살면서 가장 아름다운 일은 빛나는 것의 배경이 되어주는 일'이라 합니다. 별을 더욱 빛나게 하는 까만 하늘처럼 말입니다. 밝음을 위해 어두움을 마다하지 않고 배경이 되어주는 것은 바로 삶을 묵묵히 살아가는 모습일 것입니다. 다른 것을 위해 배경이 되어주는 일은 밤 항해를 밝혀주는 '등대'도 마찬가지일 것입니다. 지난달 9일, 해양문화재단 이사로 활동하고 있는 주강현 한국민속연구소 소장님과 섬 답사를 하면서 전남 여수 백야도 등대, 소리도(연도) 등대, 오동도 등대에 갈 기회를 가졌습니다. 그러면서 느꼈던 것, '야! 등대에는 이런 재미가 있구나'였습니다. 자연스레 등대 역사에 대해 관심을 갖게 되었습니다. 세계 최초의 등대는 기원전 280년경에 세워진 이집트 파로스 섬의 '파로스 등대'로 알려져 있습니다. 이 등대는 3개의 층계로 아래층은 4각형, 가운데층은 8각형, 꼭대기 층은 원통형, 등대 안쪽은 나선형의 길이 있어 등대 꼭대기 옥탑까지 이어졌다고 합니다. 우리나라는 예로부터 '봉화'가 불을 밝혀 뱃길을 도왔다고 합니다. 근대식 등대로는 1903년 6월에 세워진 인천 '팔미도 등대' 등이 최초라 합니다. 우리나라 등대는 19세기 말, 우리나라를 넘보던 일본에 의해 세워진 관계로 군사목적이 강하다 전해집니다.

소리도 등대는 옛날 비포장 도로를 달리는 터덜터덜한 시골 버스를 타고, 첩첩산중 구중궁궐 가는 길처럼, 철부선을 타고 파도를 헤치며, 굽이굽이 바닷길을 돌고 돌아 도착하여, 산 속에 은거한 도인(道人)을 만나러 가는 것 같은, 애절한 향수(鄕愁)를 온 몸으로 받아들이게 하는 감촉이었다고 할까? 또 오동도 등대는 널리 알려진 관광지 오동도의 많은 나무들과 새, 동백꽃을 가꾸는 '정원사의 집'이란 느낌. 그리고 정원사의 가꾸는 정성을 보러 오는 많은 관광객을 포근히 안아주는 무엇이랄까, '대지(大地)'와 같다는 생각입니다. 세 등대의 구조를 보면 백야도 등대는 등탑 높이 8.8m 백색 4각 철근 콘크리트 구조물로 1928년 12월 건립, 1983년 11월 높이 11.1m 백원형 철근 콘크리트 구조물로 개조 되었습니다. 소리도 등대는 높이 9.2m 백색 6각형 콘크리트 구조로 1910년 10월 건립되어 원형 그대로 보존되고 있습니다. 1952년 5월 세워진 오동도 등대는 높이 8.48m 백색원형 철근콘크리트 구조물을 2002년 높이 27m 백색 8각형으로 개축하였습니다.

아참 그 전에, 우린 등대지기 하면 옛 추억이 떠올라 묘한 여운이 도는데 등대지기 아저씨는 이야기 중에 이런 말을 해왔습니다. "남들은 좋다고 등대지기 하는데, '지기'란 말이 이상하게 듣기 싫더라구요." "등. 대. 지. 기. 왠지 향수에 젖고 좋지 않나요?" "나름이지만, 무슨 '지기'하면 지게지기 등등이 떠올라 어쩐지 무시하는 듯한 느낌. 이것 때문에 그런지 난 싫어요." "그럼 뭐라 불러요?" "간호원을 간호사라 부르는 것처럼 등대는 항로표지관리소로, 등대지기는 항로표지원으로 바뀐 지 꽤 됐어요?" "(하하, 나만 깜깜무식이었군) 아, 그래요. 알겠습니다. 항. 로. 표. 지. 원." 각설하고, 항로표지원 아저씨는(항로표지원 아저씨라, 왠지 어울리지 않네요) 말로는 건물이 오래돼 금이 가고 사용하기 불편해 수리하였다고 합니다. 제가 봐도 수긍이 갑니다. 등대는 항상 사람이 대기해야 하는 관계로 숙소에서 거주해야 하니까요. 이건, 국립공원 내 건물의 신ㆍ증축을 법으로 규제하지만 이곳에 사는 주민들이 너무 불편해 집수리를 할 수밖에 없는 그런 상황 같습니다. 이에 대해 주강현 소장님은 "생활이 불편하면, 역사적 보존 가치가 있어 관광 자원화가 가능한 건물은 그대로 두고, 그 옆으로 흉하지 않게 숙소를 짓는 방법이 있다"면서 "아픈 역사든, 아프지 않은 역사든 우리의 역사를 보존해 그것을 일깨우는 소중한 자료로 이용해야 하는데 획일적인 구조물로 만들려는 건 바람직하지 않다"고 말하십니다. 그러면서 주 소장님은 "여수만의 것을, 새 것으로 바꾸려 하면 이의를 제기해서라도 보존해야 한다. 그렇지 않으면 무식한 사람 취급 받는다"고 조언하시면서 "100년이 넘은, 자연과 어울리는 멋스럽던 거문도 등대도 개축으로 그 특유의 멋을 잃은 것처럼 될 수밖에 없다"고 강조하십니다. 이렇듯, 주강현 소장님은 그저 추억 속의 아련한 등대만을 느끼고 있었던 저에게 '아! 그렇구나'란 마음의 울림을 주었습니다. 그리고 하나하나 꼽아보면 '등대도 이런 재미들이 숨어 있었구나'를 인식하게 해 주었습니다.

|

저작권자 © 남해안신문 무단전재 및 재배포 금지